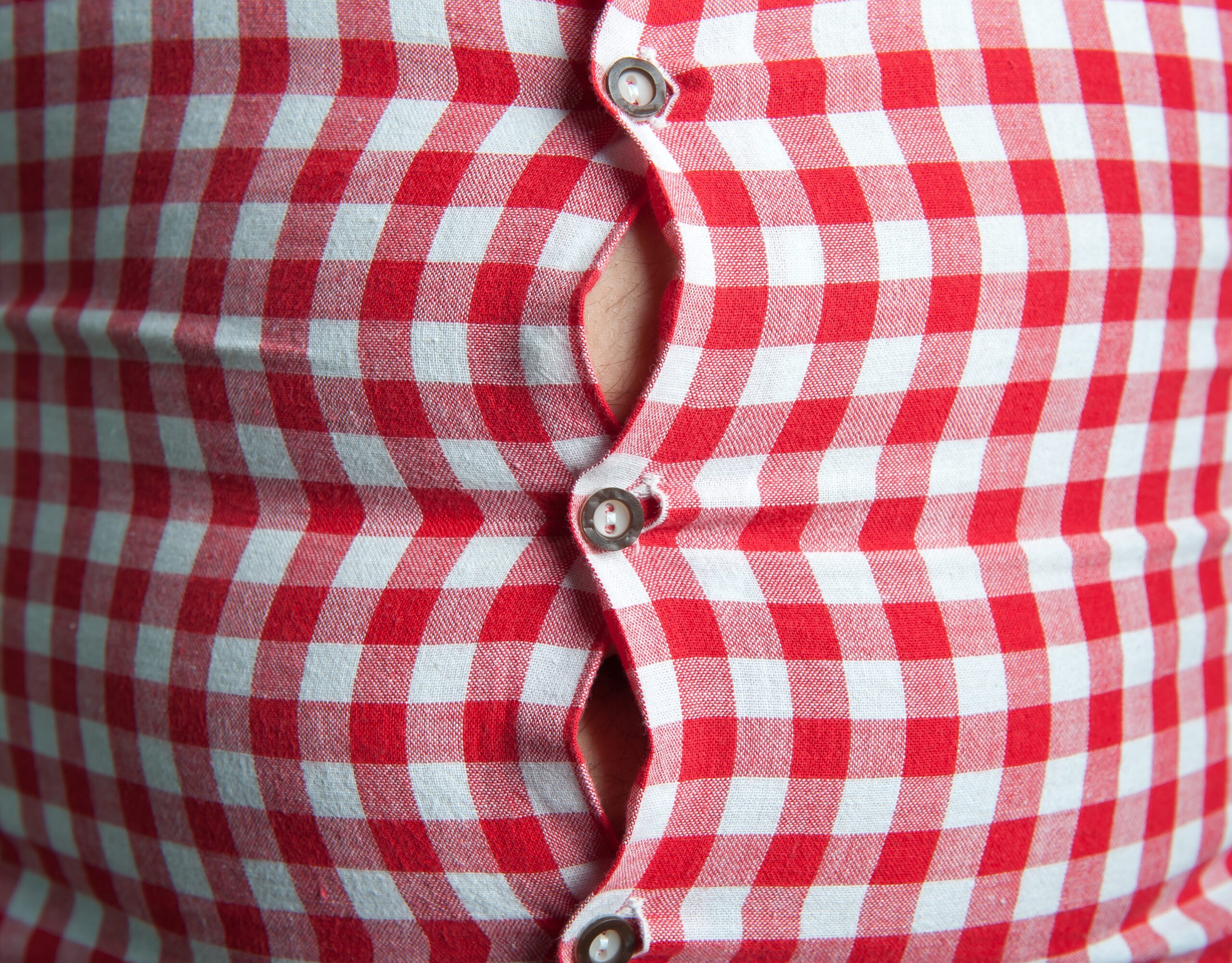

早食いと肥満の関係

2021年09月03日

執筆者:日本抗加齢医学会専門医 上村英之

本日は早食いと肥満の関係について解説いたします。

肥満対策における行動療法のひとつとして肥満症診療ガイドラインのなかで一口30回、ゆっくり噛んで食べる噛む習慣を奨める噛ミング30(カミングサンマル)運動が厚生労働省より提唱されています。疫学調査を行った結果、はや食いとお腹いっぱい食べる習慣を持つ人はBMIが高く、両方の習慣を持つ人はさらにBMIが高いことがわかりました。お腹いっぱい食べる人が肥満になりやすいのはわかりますが早食いと肥満は関係あるのかなとお思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか?その理由を紐解いてみましょう。

人はお腹いっぱいと感じたら食べることをやめますよね。このお腹いっぱいという感覚をつかさどるのが満腹中枢です。

満腹中枢とは、脳の視床下部にあって食のコントロールをする中枢神経と言えます。満腹中枢は、血液中の血糖値が上昇することにより刺激され食欲を抑制する指令を出し、それが大脳に伝わることにより、人は満腹感を感じ食べ過ぎを防ぐことができるというわけなのです。しかし早食いをする人は血糖値が上昇し満腹中枢が刺激される前に量を食べすぎてしまうために肥満になりやすいというわけなのです。

最近、太り過ぎたなとかダイエットをお考えの方は食べる量を減らすこともさることながら、ゆっくり食べる習慣を身につけるようにしたらどうでしょうか?早食いを改めるだけでもダイエット効果は期待できると思いますよ。